北京时间2022年10月26日凌晨,国际地质科学联合会(International Union of Geological Sciences,简称IUGS)在西班牙公布了全球首批100个地质遗产地名录,浙江长兴“金钉子”地质剖面等7个中国地质遗产地成功入选,是全世界第一批中获得地质遗产地最多的国家之一。太阳成官网沈树忠院士与1978级校友中国地质大学(北京)张建平教授共同代表IUGS,在中国浙江长兴进行同步发布。

国际地科联地质遗产地是拥有国际意义的地质遗迹/地质过程的关键区域,可作为全球对比标准,或在地球科学发展历史中意义非凡的地点,代表该地质遗产地具有国际最高地学价值和研究水准,并得到有效保护。中国入选首批百个IUGS地质遗产地名录的7个地质遗产地涵盖岩石学、构造地质学、地层古生物学、地理学、地貌学等领域,在研究矿产资源形成、生命演化、人类起源等科学领域中发挥了重要作用,是我国地质遗迹的杰出代表。

沈树忠院士表示,对于一个国家而言,国家地质公园和博物馆的发达程度,可以从一个侧面反映国家文明程度。随着我国经济发展,我国在地质遗产领域的保护与研究,也逐步得到国际社会认可。“通过地质遗产地的宣传,对于让民众意识到保护地球、保护人类家园的重要性,具有重要意义。同时,我们也可以从地球的历史中,探寻人与自然和谐共处之道,应对人类目前所面临的重大挑战。”

中国入选地名单及简介:

编号 | 名称 | 类别 | 所在地 |

017 | 地层学与沉积学 Stratigraphy and Sedimentology | 中国西藏/尼泊尔 | |

018 | 煤山二叠纪/三叠纪生物大绝灭和“金钉子”剖面 Permian-Triassic great extinction and GSSPs of Meishan | 浙江长兴 | |

026 | 澄江寒武纪化石产地和化石库 Cambrian Chengjiang Fossil Site and Lagerstätte | 古生物学 Paleontology | 云南澄江 |

047 | 香港早白垩世酸性火成岩柱状节理 Early Cretaceous Rhyolitic Columnar Rock Formation of Hong Kong | 火成岩和变质岩 Igneous and Metamorphic Petrology | 香港 |

072 | 藏南绒布峡谷滑脱构造体系 The South Tibetan Detachment System in the Rongbuk Valley | 构造地质学Tectonics | 西藏 |

080 | 石林喀斯特 Shilin Karst | 地貌学和动力地质作用 Geomorphology and Active Geological Processes | 云南石林 |

094 | 巴丹吉林沙漠必鲁特高大沙山和湖泊 Bilutu megadunes and lakes in the Badain Jaran Desert | 内蒙古阿拉善 |

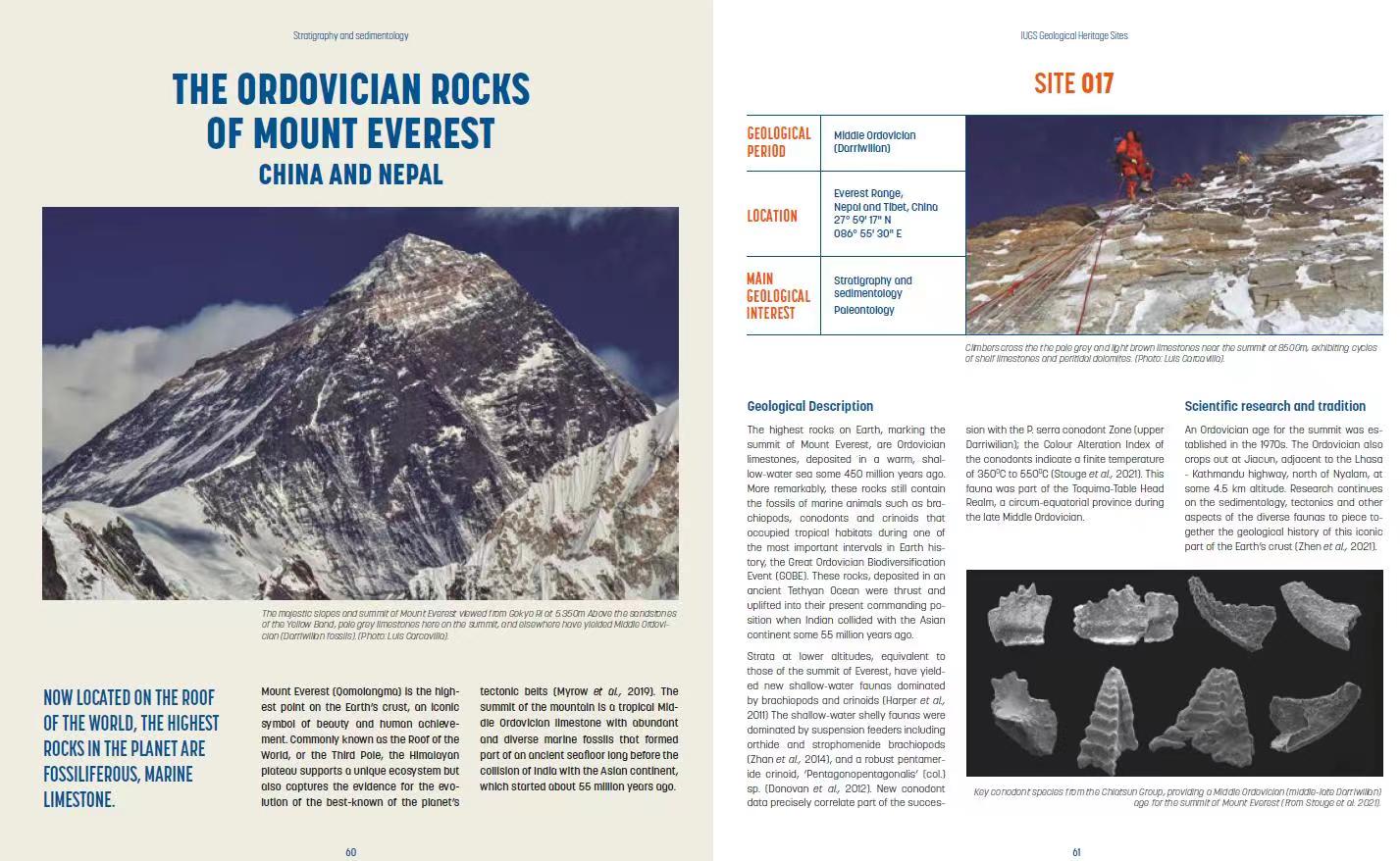

017:珠峰奥陶纪岩石

珠穆朗玛峰,海拔8848.86米,是喜马拉雅山脉的主峰,位于中华人民共和国与尼泊尔边界上。它是地球上最高的山峰,通常被称为“世界屋脊”或“第三极”。喜马拉雅高原上有着一个独特的生态系统,也记录着地球上最著名的构造带演变的证据。大约5500万年前,印度板块向亚洲大陆漂移并与之碰撞,构成了5亿年来地球最重要的造山运动之一。青藏高原剧烈抬升,形成绵延的喜马拉雅山脉,也造就了世界最高峰——珠穆朗玛峰。

珠穆朗玛峰的山顶是由约4.6亿年前(奥陶纪)的石灰岩构成,形成于温暖的浅水海洋中。这些岩石中含有海洋动物的化石,如腕足动物,牙形类和棘皮动物海百合类,代表地球历史上最重要的时期之一——奥陶纪生物大辐射时期的热带海洋生物,现今大多已经灭绝或很少。这些形成于古特提斯洋的岩石,在印度与亚洲大陆相撞时,被推挤和抬升到现在的位置。

珠穆朗玛峰山顶的奥陶纪岩石是在二十世纪七十年代由中国科学院领导的团队在该地区进行了详细的测绘和采样后确定的。而今,相关研究仍然在继续进行,希望能还原出这一地壳标志性部分的地质历史。

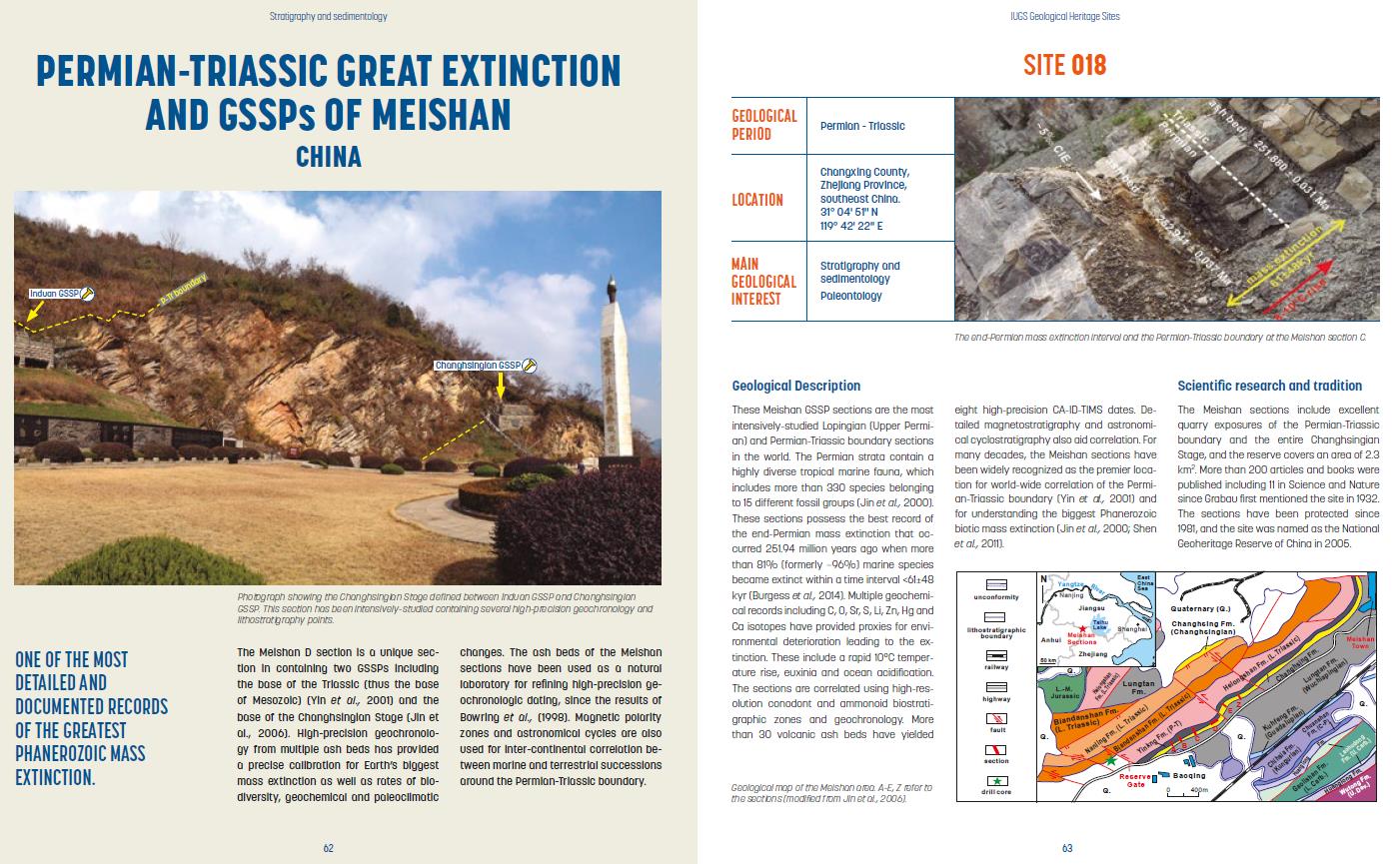

018:煤山二叠纪/三叠纪生物大灭绝与“金钉子”剖面

地质历史曾经发生了多次生物大灭绝事件,这些事件给地球生态系统造成严重威胁,是什么原因导致这些重大生物事件发生?地球生物多样性在大灭绝后如何复苏?这是目前广大科学界、各国政府和广大民众普遍关心的问题,研究这些重大事件发生的机制对于评估当今地球生态系统面临的现状以及预测未来发展趋势具有重要的启示意义。浙江省长兴县煤山“金钉子”剖面(以下简称煤山剖面)由于含有两颗经过《国际地质科学联合会国际地层委员会》正式批准的“金钉子”(二叠系-三叠系界线和长兴阶底界“金钉子”),以及该剖面完整记录了2.52亿年前地质历史时期发生的最大的一次生物灭绝事件而闻名于世,这次生物灭绝事件导致当时海洋和陆地中80%以上的生物物种在很短的时间内灭绝,为如何认识和保护当今地球的生物与环境提供了极其重要的历史借鉴。

煤山剖面地层连续,跨越古-中生代界线,含有非常丰富的牙形类、菊石、䗴类、放射虫、介形类、腕足动物和鱼类等十多个门类化石300余种,除化石研究外,世界各国科学家对煤山剖面在生物地层、岩石地层、磁性地层、同位素年龄、旋回地层和化学地层等方面都开展了全面深入的研究,其中的生物大灭绝、“金钉子”时间标尺和环境变化过程等成果令世界关注。根据统计,有关长兴煤山剖面研究的成果发表在两种世界知名杂志Science和Nature上的文章就有12篇,另有近200篇(部)论著发表,我国学者杨遵仪、赵金科、盛金章、殷鸿福、金玉玕、沈树忠、谢树成等院士及团队为此研究做出了巨大贡献,可谓是世界上研究程度最高的地层剖面。煤山剖面还见证了近20年国际同位素测年技术和精度的发展历程,为推动世界地球科学领域有关生物大灭绝事件的研究和国际地质年代表的建设做出了重要贡献。

煤山剖面的早期工作在推动长兴县提前对外开放等方面发挥了重要作用,2000年“金钉子”剖面批准以后,成为国家级地质遗迹自然保护区。在原国土资源部、国家林草局和浙江省国土厅、浙江省林业局的支持和关心下,经过长兴县地方政府近20年的建设,煤山剖面目前已经拥有核心保护区和“金钉子”博物馆等设施。《国际地层委员会》对煤山剖面出色的保护举措大加赞赏,并在多次大会上表示,希望世界各国以此为标杆保护所有批准的“金钉子”剖面。煤山剖面、“金钉子”保护区和博物馆已经成为集研究、科普和学生实习于一体的理想场所。

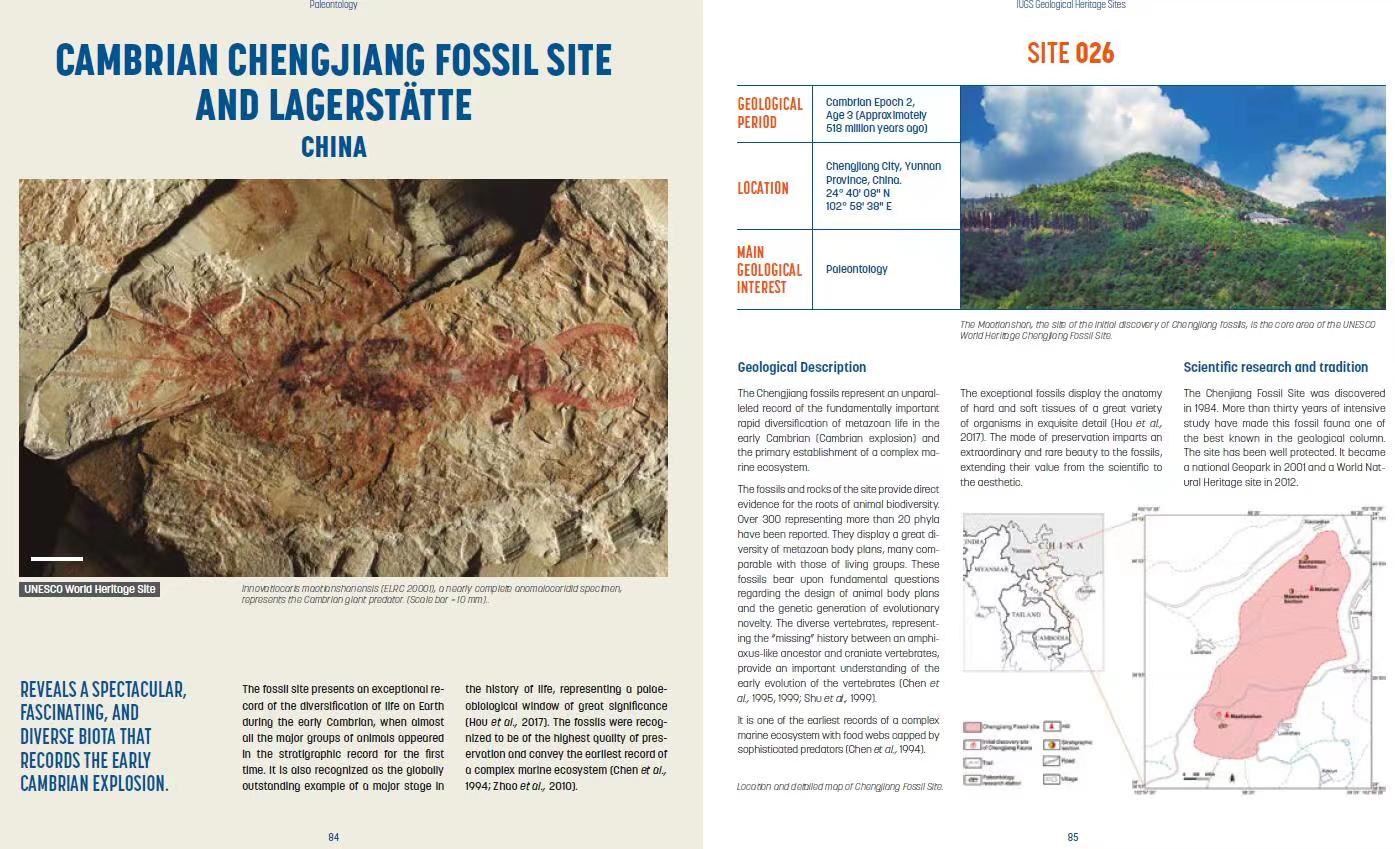

026 澄江寒武纪化石产地和化石库

距今约5.2亿年的寒武纪澄江化石群是一个举世罕见的化石宝库,化石丰富且保存精美,生动再现当时海洋生物世界的真实面貌,充分显示出寒武纪早期生物多样性,它代表了现代生物多样性的起点,将绝大多数现生动物门类的演化历史追溯到寒武纪早期,为揭示“寒武纪生命大爆发”的奥秘提供了极其珍贵的证据,被誉为“二十世纪最惊人的科学发现之一”,是“世界古生物圣地”,“永远的科学大厦”,为早期生命科学研究开辟了一个重要的创新性研究领域。

澄江动物化石不仅保存了外壳和矿化的骨骼,而且保存了生物的软体器官和组织轮廓,如动物的肠、胃、口等进食和消化器官,运动器官腿肢和肌肉组织,以及神经和腺体等化石构造,同时也保存动物行为、生态和群落信息。经过30多年的连续发掘和研究,到目前为止,澄江动物群已经发现包括原始脊椎动物在内的300余种类,归属于20多个门一级的动物类型。澄江动物群不仅表现出动物身体结构的复杂多样,同时也体现了动物生态功能的分化和多样,建立起了由“金字塔”型食物链构成的复杂生态系统。而澄江动物群作为一个整体,则向我们展示了以后生动物为主导的现代海洋生态系统已经形成,是地球历史早期生物演化的重要实例。系列性成果得到国际权威期刊《Nature》《Science》《PNAS》、美国《Science News》、法国《研究》、英国皇家学会《促进科学进步年评》等杂志广泛的肯定性专题评述,并相继列入英、美、德、日、法等国的大学教材、百科全书、引起国际学术界和社会广泛关注。

1984年,澄江动物群首先发现于澄江帽天山,距昆明市56公里,距玉溪市87公里。以澄江帽天山为中心的重要化石产地,2001年成为首批国家地质公园,2012年澄江化石地帽天山及周边正式被列入世界自然遗产,是中国首个、亚洲唯一的化石世界自然遗产。澄江帽天山作为澄江动物群的首发点和人类的自然遗产,具有重要历史地位,是向公众展示澄江动物群重大科学意义、普及和宣传生物进化的科学前沿阵地。已近成为国内外科学家向往的科学圣地,吸引大量的国内外观众的参观访问。

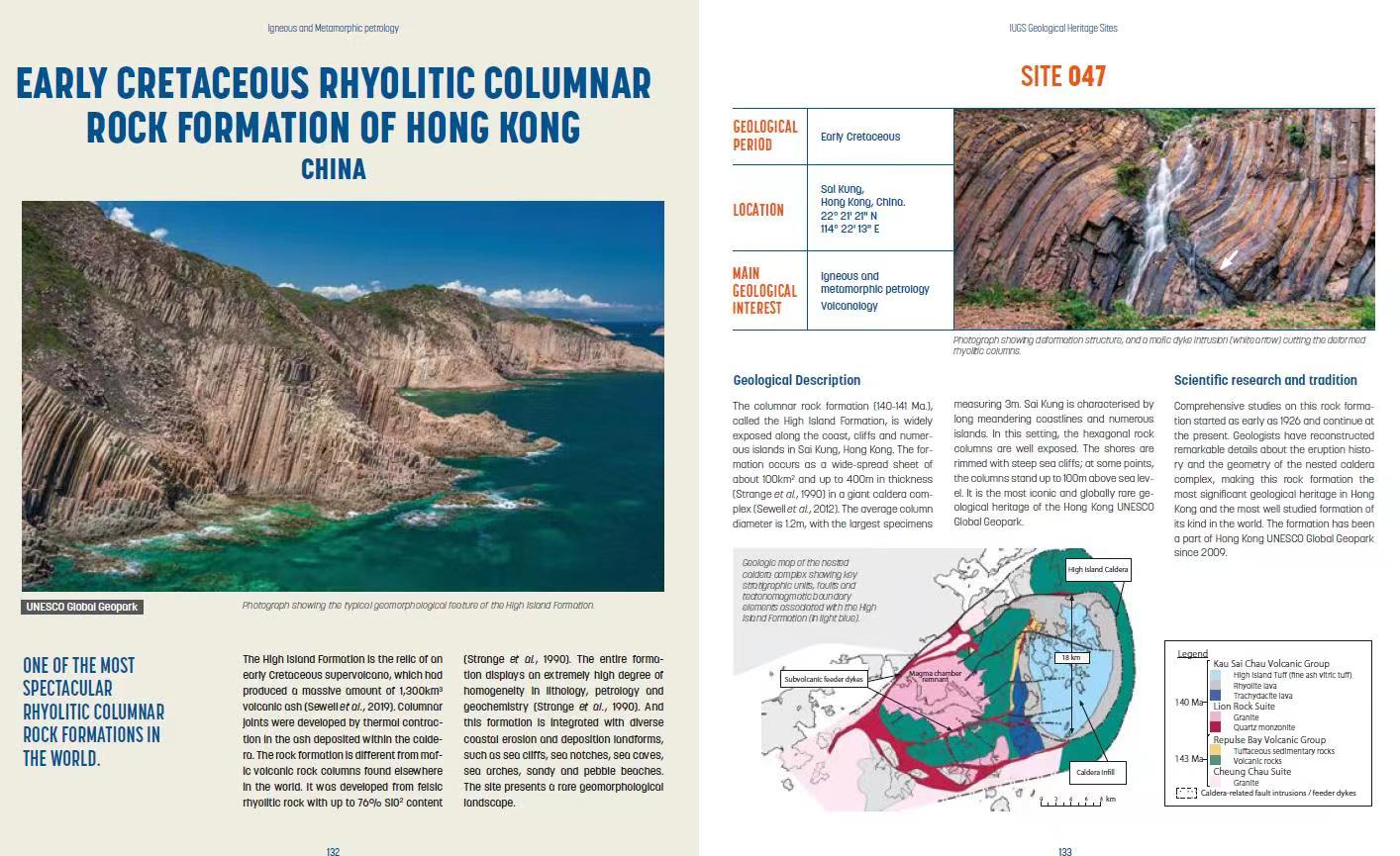

047香港早白垩世酸性火成岩柱状节理

位于香港联合国教科文组织世界地质公园(香港地质公园)的早白垩世流纹质火山岩柱群于2022年10月26日,获选加入首批100个国际地质科学联合会(国际地科联)地质遗产地名录。

香港是一个著名的国际大都会和金融中心。然而在高度发展的同时,香港也拥有完善的自然保育政策,保护了大部分的自然景观、生态环境和地质遗产。在仅有的约1100平方公里的土地上,有多达40%的土地被划作保护区,香港联合国教科文组织世界地质公园(香港地质公园)就位于其中。

香港地质公园西贡火山岩园区的早白垩世流纹质火山岩柱群是香港最具代表性的地质遗迹。这些火山岩柱群源自约一亿四千万年前该地区的火山活动。当时剧烈的地壳活动导致香港东南面形成一座超级火山。经过前后长达300万年的猛烈喷发后,火山最终崩塌,形成直径约20公里的破火山口,大量火山物质在破火山口内堆积并冷却。由于冷却环境稳定及火山物质均匀一致,过程中火山物质能够随着冷却体积收缩,导致表面首先形成规整的六角网络状裂隙,并随着冷却方向下延伸,最终将庞大的火山物质分割成数百万条岩柱。

纵观世界各地的六角形火山岩柱大多属二氧化硅含量较低的深灰色基性玄武岩,惟香港地质公园的岩柱罕有地由富含二氧化硅的酸性流纹质火山岩形成,分布在西贡粮船湾、滘西洲、吊钟洲、瓮缸群岛及果洲群岛等约100平方公里海陆区域。这些岩柱的直径平均为1.2米,最粗达3米,现存总厚度估计达400米,露出地表的高度达100米。加上这些岩柱大多分布在西贡地区绵长的海岸线和众多的岛屿上,海岸侵蚀使得这些岩柱清晰敞露,并结合了丰富的海蚀地貌景观,构成全球罕见的地质奇观。

粮船湾花山海岸,一望无际的海岸布满整齐排列的岩柱

万宜水库东坝, 受地质运动影响弯曲变形的岩柱,中间还有一道后期侵入的玄武岩质岩墙

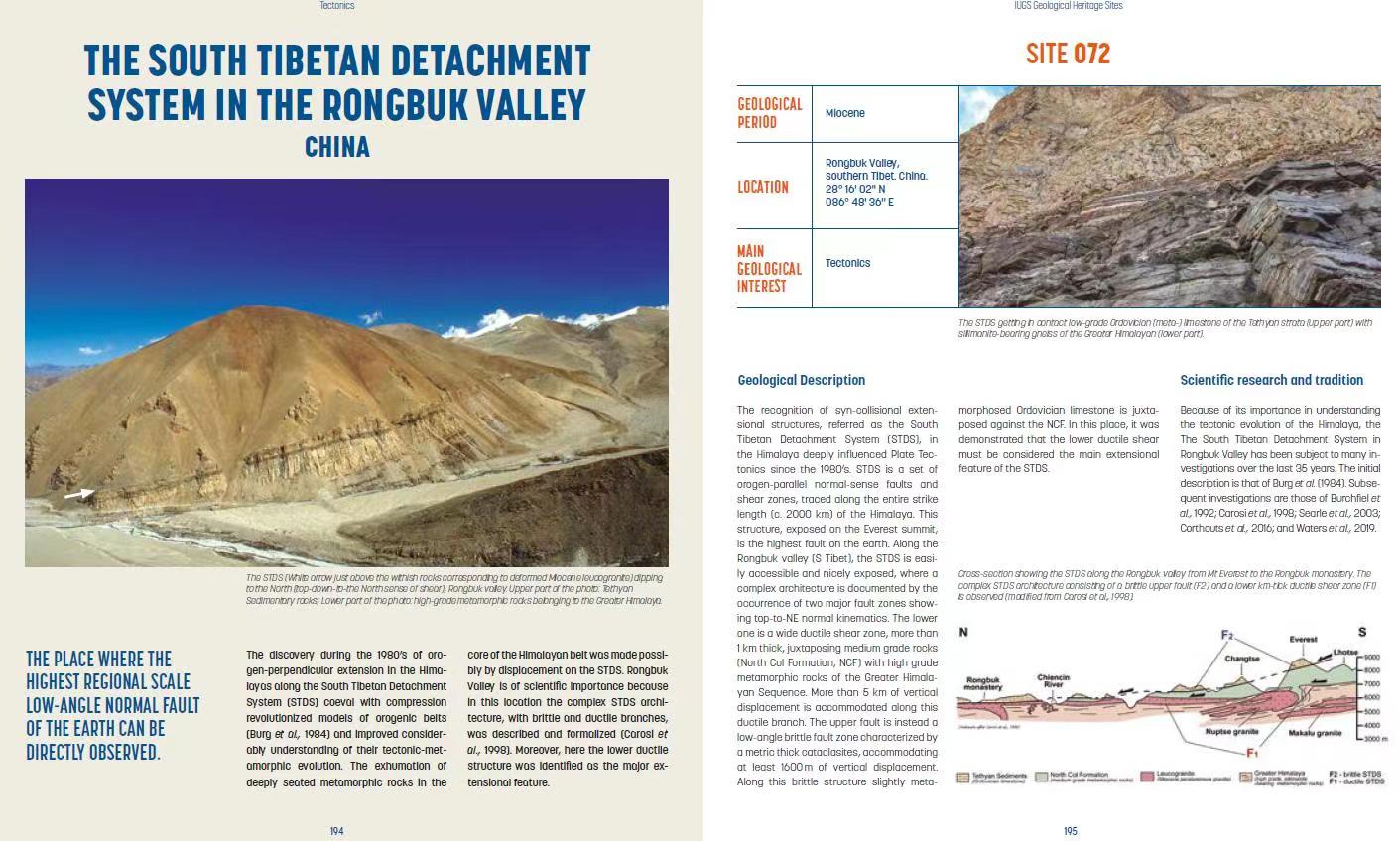

072 藏南绒布峡谷滑脱构造体系

青藏高原是世界最大、海拔最高的高原,高原面上广布雪山、冻土,植被多为天然草原。喜马拉雅山脉是青藏高原的南部边界,东西绵延2400多公里,南北宽约200~300千米,由几列大致平行的山脉组成,呈向南凸出的弧形,是印度与欧亚板块碰撞形成的造山带。平均海拔高达6000米,海拔7000米以上的高峰有40座,8000米以上的高峰有10座,主峰珠穆朗玛峰海拔 8848.43米,为世界第一高峰。绒布峡谷位于珠穆朗玛峰北坡,上游是绒布冰川谷,长度约20km,发育珠峰地区最大的冰川和冰塔林。下游汇为绒布河谷,在绒布寺附近为南北走向,长度也约为20km,然后转为东西向,汇入扎嘎曲,最终流入恒河。20世纪80年代喜马拉雅山藏南拆离系的发现彻底改变了喜马拉雅造山带的模型,极大地提高了对喜马拉雅造山带的构造-变质演化的认识。绒布峡谷是藏南拆离系发育的典型地区,具有重要的科学价值,在这个位置藏南拆离系滑脱构造结构得到了详细描述和研究,珠峰及绒布峡谷在岩石上具有3层结构,中部是黄色的低角度韧性滑脱断层,上部是灰色脆性的珠峰灰岩,下部黑色的高喜马拉雅结晶岩。喜马拉雅造山带深处的变质岩也是由于藏南绒布峡谷滑脱构造体系的伸展位移而被出露地表。

20世纪80年代以来,喜马拉雅地区同碰撞伸展构造的发现对板块构造产生了深远的影响。藏南绒布峡谷滑脱构造体系是一组平行造山带的低角度正断层性质的韧性剪切带,沿着喜马拉雅的整个走向长度(约2000公里)进行延伸。出露在珠穆朗玛峰峰顶的构造是地球上最高的断层。沿着绒布峡谷,这个滑脱构造体系很容易到达,而且很好地出露在了外面。研究证明藏南绒布峡谷韧性剪切滑脱构造体系主要为伸展特征,顺该断层珠峰顶部灰岩向北滑动。

在过去的35年里,因其对理解喜马拉雅构造演化的重要意义,藏南绒布峡谷滑脱构造体系得到了大量详细研究,为揭示复杂造山带的结构与形成过程做出了重大贡献。

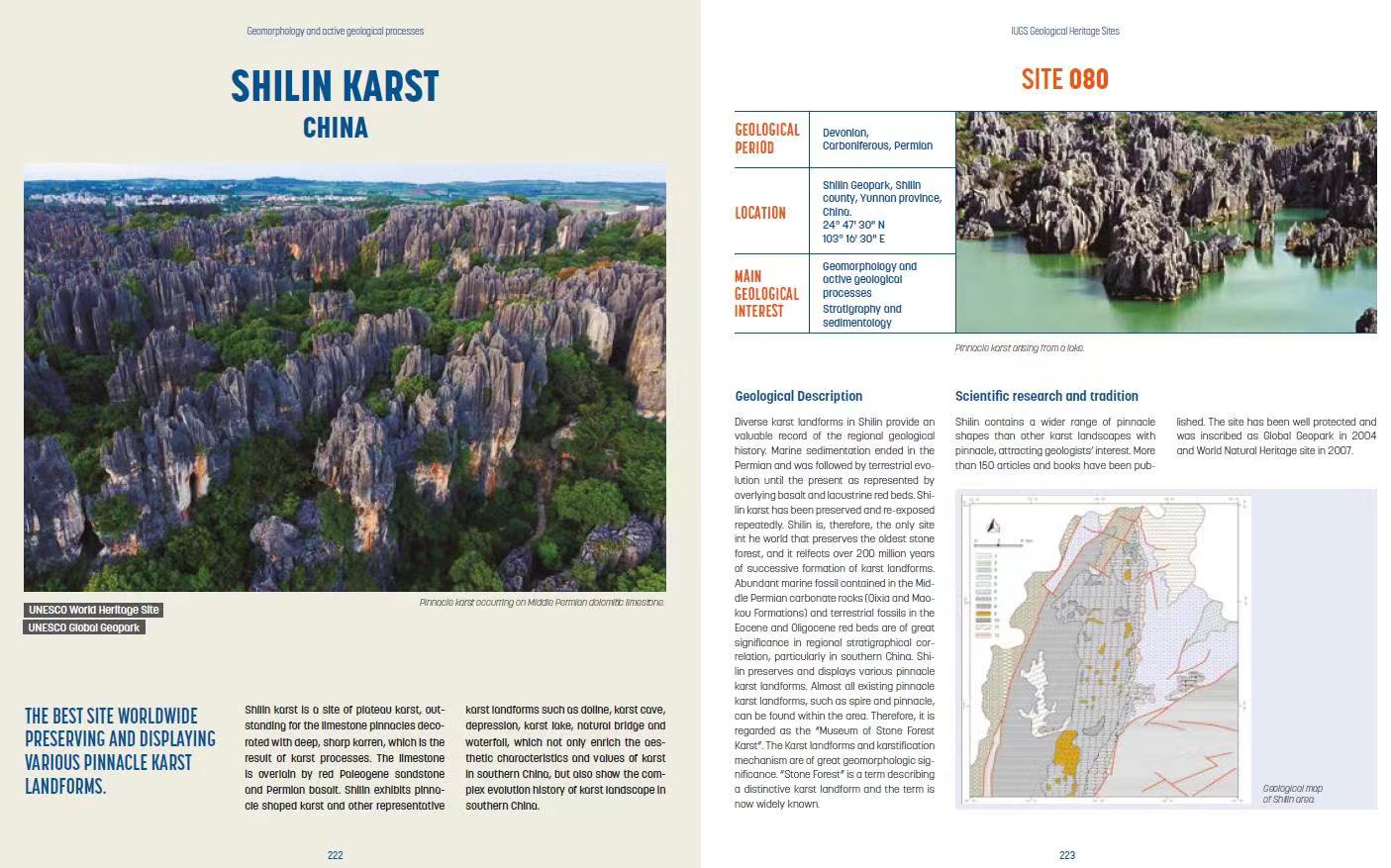

080 石林喀斯特简介

石林喀斯特位于中国西南云南省昆明市石林彝族自治县境内,海拔1600m - 2203m,面积350平方公里。石林以其高大、密集的石灰岩石柱呈森林状分布而得名,是典型的高原喀斯特。石林世界地质公园保存和展示了最好的剑状喀斯特(石林)地貌,是世界上该类喀斯特的最好样板,该地质遗产地是“石林”术语的发源地。

石林的形成经历了漫长而复杂的地质演化过程:2.7亿年前的二叠纪,石林地区为海洋环境,海底沉积形成了厚层石灰岩;2.6亿年前,地壳运动使石林地区抬升成为陆地,石灰岩受到挤压,产生破裂。抬升成为陆地的同时,石灰岩中发育了最早期的石林;2.5亿年前大规模的火山喷发,将早期的石林覆盖于火山岩(玄武岩)之下;经过近2亿年的覆盖,约6千5百万年前,火山岩大部分被剥蚀,早期石林再次露出地表;5千万年至2千万年前,地壳抬升使石林地区大部分成为湖泊,部分石林再次被湖泊沉积物覆盖;2千万年来,古湖消失,石林地区逐渐向高原盆地演化,同时发育了最新一期的石林。石林的发育具有明显的阶段性,各阶段的石林构成了独特的“世代”历史,以此展示了特殊地区的地球演化进程,时间跨度达250Ma,世界罕见。

石林喀斯特代表了地球上一种独特的地貌形态,是中国最具代表性的三大喀斯特地貌(峰林、峰丛、石林)之一。独特的地质演化使得石林的形态丰富多样,除了典型的剑状、柱状、蘑菇状、塔状石林,还有许多难以归类的不规则状石林,公园几乎汇集了世界上所有类似的石林地貌形态,因而被誉为“石林喀斯特博物馆”。

除了石林地貌,该地质遗产地还发育了漏斗、石芽、暗河、湖泊、溶丘、溶洞、洼地、天生桥、瀑布等其它喀斯特地貌,从地上到地下构成了一幅喀斯特全景图。

旧石器时代就有人类在石林地区活动,数千年前石林地区散落的氏族部落便是现今石林彝族的祖先。长期的历史演化中,当地彝族人形成了与石林景观密切联系的民族文化,建筑、服饰、刺绣、节庆、崖画等无不反映了彝族与石林的历史渊源。中国第一部彩色宽银幕立体声歌舞电影《阿诗玛》、热烈欢快的火把节、深情的歌曲《远方的客人请您留下来》早已广为人知。

凭借杰出的地质科学意义和独特的地质景观,石林于2004年2月13日成为首批世界地质公园;因为突出的美学、科学价值,石林于2007年6月27日作为中国南方喀斯特(一期)的重要组成部分被列入世界遗产名录。

石林一直重视科研科普,多年来,开展了各类研究并出版了许多著作,公园在传播地学知识、提高大众科学素质方面发挥了重要的作用。

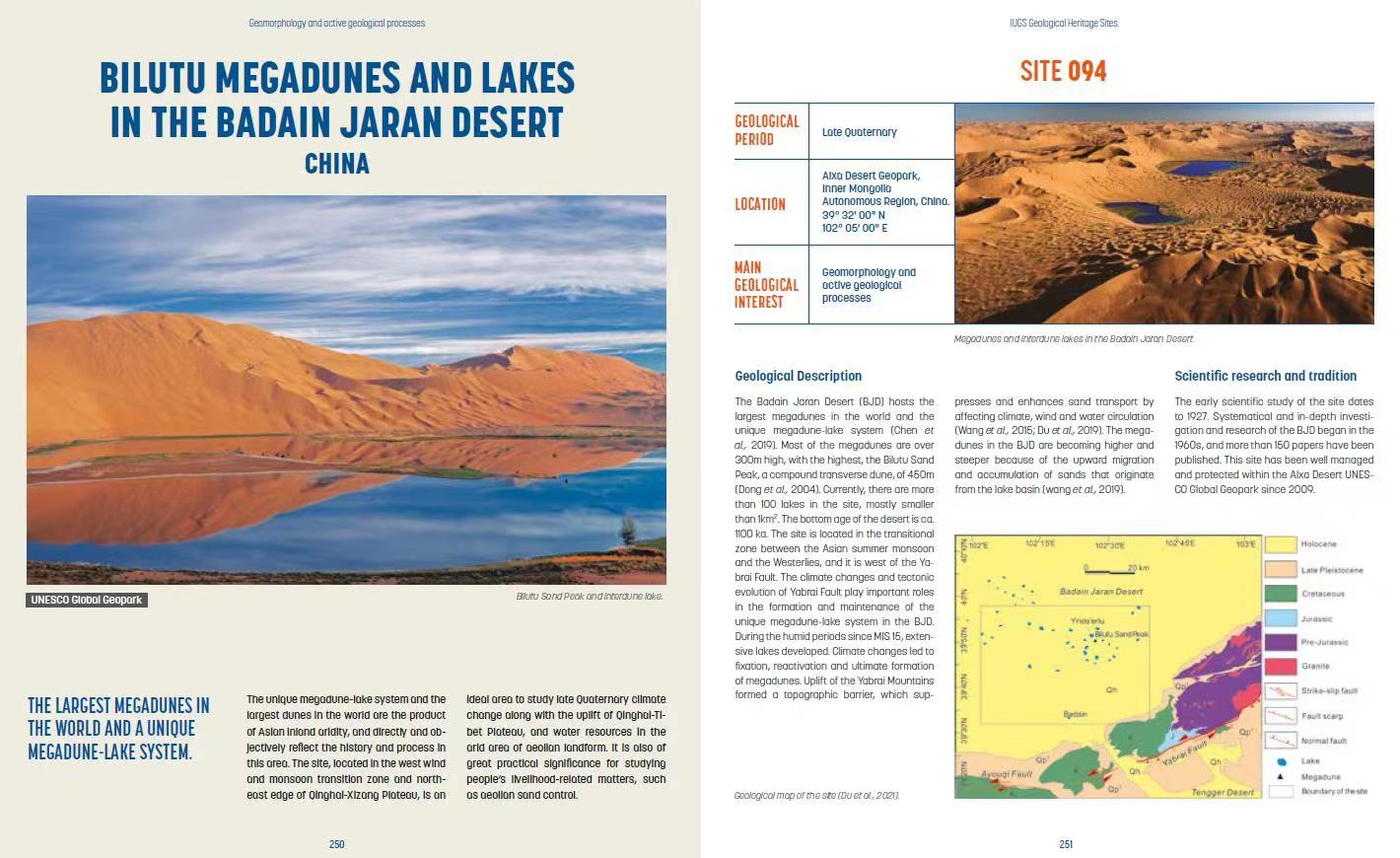

094 巴丹吉林沙漠必鲁特高大沙山和湖泊

位于内蒙古阿拉善沙漠世界地质公园的《巴丹吉林沙漠必鲁图高大沙山和湖泊》入选首批国际地质科学联合会100个世界遗产地名录。

巴丹吉林沙漠面积约4.92万平方公里,是世界第四大沙漠,亚洲内陆(也是中国)第二大流动沙漠,拥有世界罕见且独特的沙漠与湖泊系统。必鲁图高大沙山及其周围的湖泊是这一系统的典型代表。

巴丹吉林沙漠位于亚洲夏季风带和西风带的过渡区,雅布赖断层的西部。巴丹吉林沙漠底部的年龄距今大约110万年。在其腹地,分布有多座巨型沙山,且许多沙山高300多米,其中最高大的必鲁图峰是一座复合横向沙山,海拔高1611.009米,相对高差近500米,是世界上相对高度最高的沙山,被称为沙漠中的珠穆朗玛峰。除了高大沙山,还有140多个湖泊分布沙漠之中。

气候变化及构造演化对巴丹吉林沙漠独特的湖泊系统起到了关键的作用,无论是整个体系的形成,或者是其状态的维持。从距今62—56万年前的温暖期(深海氧同位素15阶段),大量湖泊开始在沙漠中形成。来自湖盆的沙子不断向沙山上迁移和堆积,抬升了雅布赖山脉成为了地形屏障,通过对气候、风和水循环的影响,促使沙山的固定、复活和最终形成。新近研究表明,巴丹吉林沙漠中的高大沙山正变得越来越高和陡峭。

巴丹吉林的科学研究历史可以追溯到1927年。20世纪60年代就有科研人员开始了对巴丹吉林沙漠的系统深入的调查研究,已经发表了150多篇科学论文。该遗产地自2009年以来,因阿拉善沙漠联合国教科文组织世界地质公园的建设而得到了良好的管理和保护。

巴丹吉林沙漠位于青藏高原东北边缘的西风季风过渡带,是研究青藏高原隆升过程中第四纪末期气候变化以及风力地貌、干旱区水资源的理想区域。巴丹吉林沙漠独特的沙漠湖泊系统和世界上最高的沙山是亚洲内陆干旱的产物,它们直接、客观地反映了该地区的历史和过程。这对于研究风沙防治等民生问题也具有重要的现实意义。